篳篥

ひちりき

篳篥は漆(うるし)を塗った竹の管で作られる。

音を出す部分はオーボエやファゴットと同じように葦(あし)を削ったリードが使われており、取り外し交換できるようになっている。

ただし、篳篥のリードは2枚を重ねているのではなく葦を平らにつぶしてある。

小さな文字では見にくいでしょうから、大きな文字にしました

篳篥[ひちりき]

または

觱篥

[ひつりつ]

中国・朝鮮から日本に伝来した頃には、觱篥(ひつりつ)という言い回しがあったようだ。

|

古くは大篳篥と小篳篥があり、大篳篥は鎌倉時代(1200年ごろ)にはすでにすたれており使われなくなっていたようだ。現在使われている篳篥は小篳篥で、単に篳篥といえば小篳篥のこと。

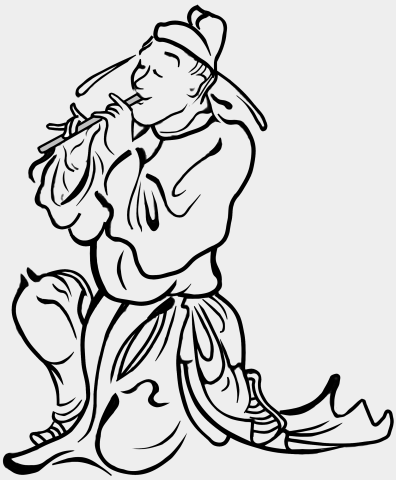

信西古楽図の篳篥

信西古楽図は、唐代 宮廷の宴饗楽を墨画で描いたもの。篳篥を奏でる楽人が描かれているが、この篳篥は大篳篥だと思われる。

|

雅楽では、

笙(しょう)

、

篳篥(ひちりき)

、

龍笛(りゅうてき)

を三管と呼ぶ。

私家版 楽器事典

/

楽器図鑑

gakki jiten

|

| |