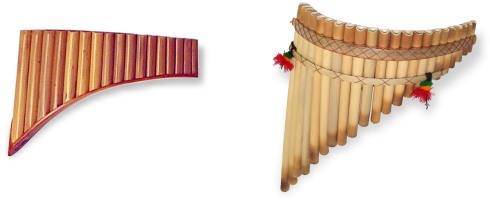

パン フルート

Panflute

パン【Pan】

パン【Pan】

ギリシア神話で、牧人と家畜の神。あご髪(ひげ)をたくわえ、山羊の角と脚を持った半獣神。

山野を走り回り、好んで笛を吹いたという。

ローマ神話のファウヌスにあたる。

(大辞泉より引用)

というわけで、パンフルート名前の由来は、この「牧人と家畜の神」からつけられたそうだ。

管に息を吹き込んで音を鳴らす。息が漏れる音と、管で響く音とが絶妙に調和して癒し系の音色が発生する。

息を吹き込むといえば、学校の理科の時間。何かの化学実験の時間に、試験管を並べて吹いたことはないだろうか。そう・・・ないですか。それは残念。

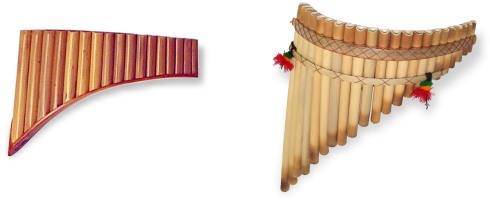

南米のサンポーニャは今も民族楽器として存在するが、パンフルートは今や一般化した大衆楽器だ。

パンフルートとサンポーニャは起源が違うのだろうけど、

サンポーニャもひっくるめてこのような形態をした楽器を総じてパンフルート(またはパンパイプ)と呼ぶようになった。ルーマニアでは「ナイ(Nai)」、

中国・日本では漢字で「排簫(はいしょう)」と書く。

サンポーニャ

|

排簫(はいしょう)

|

アンターラ

サンポーニャ

|

排簫(はいしょう)

|

アンターラ

ヴォット

|

ナイ

ヴォット

|

ナイ

私家版楽器事典

/

楽器図鑑

IROM BOOK GAKKI JITEN

|

サンポーニャ

|

排簫(はいしょう)

|

アンターラ

サンポーニャ

|

排簫(はいしょう)

|

アンターラ

ヴォット

|

ナイ

ヴォット

|

ナイ