|

三線 さんしん 三線はヘビの皮を胴に張っている。

三味線 しゃみせん 三味線はネコやイヌの皮を胴に張っている。

チャランゴ charango チャランゴはアルマジロの胴体を共鳴箱に使うことがある。

キハーダ quijada キハーダはウマやロバのアゴの骨を乾燥させて作る。

ダマル Damaru 人骨だ。どこの骨だかよく見れば判る。

カンリン Rkang gling これも人骨だ。大腿骨。

バイオリンの弓 Violin bow バイオリンの弓はウマのシッポの毛。

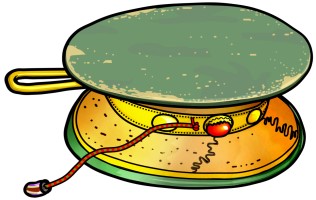

太鼓 たいこ/Drum 動物(獣)の皮をはった太鼓。

ツノの笛/象牙のラッパ Bugle / Ivory horn 牛の角(つの)や象牙で作った管楽器。hornは、つまりホルンだ。

爪のラットル Hoof rattle ヤギの爪で作ったラットル(ガラガラ)。

リラ Lyre / Leier / Lira 世界のいたるところでこの形の弦楽器は作られ、様々な材料が使われる。 これは亀の甲羅を使ったリラ。

ザンポーニャ Zampogna 羊をまるごと

私家版 楽器事典 / 楽器図鑑 |